Melisa Argento

El brillo ciego que tienen las narrativas en torno al litio se expande a enorme velocidad, invisibilizando los impactos sociales y ambientales que representan para nuestra América Latina.

Sin duda el mundo debe abandonar el patrón fósil predador de la naturaleza y la vida. También, las pautas de consumo hipermaterializadas y descartables de los bienes, la concentración económica del capital y los modos de vida imperiales favorecidos por un sistema energético desigual. Pero lo que realmente está en juego es cómo será ese nuevo mundo, y de momento no vamos ganando esa batalla de sentido. Las agendas globales para la transición energética, basadas en la descarbonización de las economías nacionales y la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero por la vía de mercados de carbono, son las claves de un nuevo régimen eco-tecno-corporativo global. Se trata de un nuevo pacto verde, neocolonial y extractivista que tiene entre sus metas el reemplazo de la infraestructura para energías “renovables” y la industria de la electromovilidad de consumo masivo. De hecho, el incremento de ventas de vehículos híbridos y/o eléctricos pasaría de poco más de 3 millones actuales a 26 millones para 2030 y 54 millones para 2040. A su vez, la industria electrónica de celulares, notebooks y tablets (por cierto, descartables) se ha potenciado a niveles ciertamente exorbitantes.

Asistimos a una guerra por los territorios, el marco de la creciente ampliación de la frontera extractiva del litio y otro conjunto de “elementos críticos para la transición” (Informe del Banco Mundial, 2020). La concentración económica en torno a la apropiación del litio, así como la pugna interimperial por el control de los conocimientos y patentes se insertan en el seno de una disputa geopolítica (GyBC, 2019) que hoy lleva a plantear incluso la militarización de zonas consideradas “fronteras” para el capital. Todas las potencias y corporaciones globales colocan su objetivo, en el histórico “patio trasero” de sus intereses tal y como lo afirmara sin pruritos recientemente la Jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson (Página 12, 2023). El capitalismo verde es hoy el patrón de acumulación. Por dar un par de ejemplos nomás la empresa Tesla, aumentó 700% su capitalización bursátil en el año 2020. China controla el 50 por ciento de la producción mundial de electromovilidad y es el principal productor y mercado de paneles solares, molinos eólicos, energía hidráulica, energía nuclear. Todos los fondos de inversiones más relevantes del mundo se reparten cual tablero de ajedrez los territorios y salares de Argentina y Chile donde se encuentra el litio, lo mismo hacen las automotrices más importantes del mundo (Toyota, BMW, VW, Nissan, General Motors, Audi, BAIC, y los gigantes Tesla y ByD). Las empresas electrónicas Samsung, Panasonic, Huawei o Apple, y las dedicadas al almacenamiento estacionario, como Vestas, LG Chem, General Electric. Se trata de una dinámica que hemos denominado “acumulación por desfosilización y despojo” (Argento Slipak y Puente, 2022), una carrera por el control de los recursos, las patentes y conocimiento, en condiciones de crisis socio-ecológica y civilizacional.

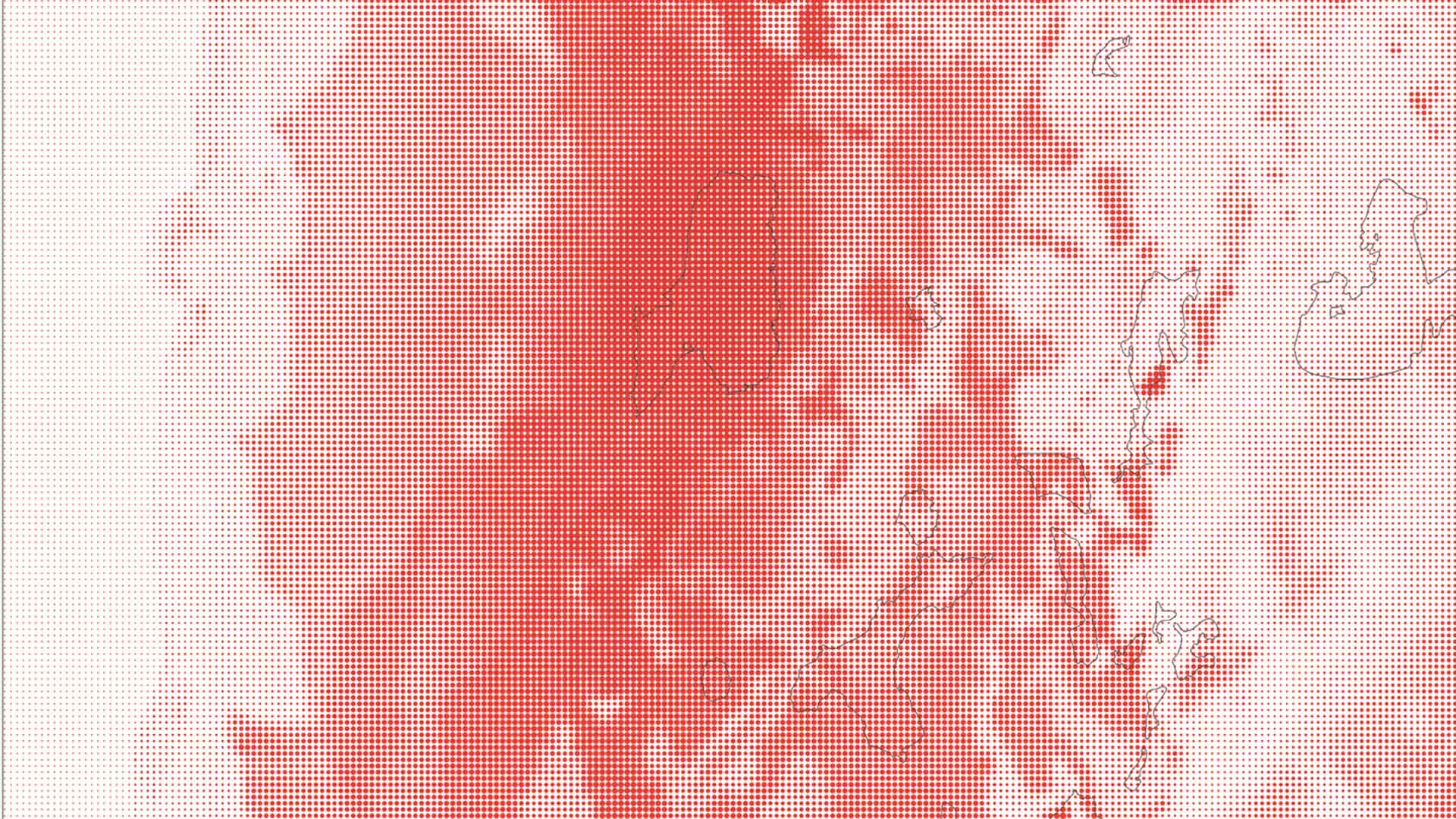

Argentina, Chile y Bolivia poseen en sus salares altoandinos un 53% de las reservas globales y cerca de un 58% de los recursos (USGD, 2021) de litio. Esto ha convertido a la histórica región socio cultural de Atacama (Argentina, Chile y Bolivia) en el mal llamado “Triángulo del litio”, un territorio reinventado para el capital. La imagen proyectada es la de un nuevo desierto, construido como una cantera de “recursos” esperando ser “descubierta”. Igual que hace más de cinco siglos. Colonialidad y dependencia renovada que opera profundizando las desigualdades e injusticias sociales y ambientales y los conflictos ecológicos-distributivos, trasladando los costos socioambientales, la violación de derechos y despojando poblaciones.

En extremos opuestos y matrices socio-estatales completamente diversas Chile y Bolivia comparten algo y es el hecho es que el Estado tiene tratamiento sobre el litio y lo considera un recurso estratégico. Aunque considerarlo estratégico no dice nada per se. Chile es el segundo exportador mundial -luego de Australia-, con más de cuatro décadas de sobre-explotación monopólica de este recurso en el Salar de Atacama por las firmas SQM y Albemarle. En este país el litio fue declarado estratégico en los años 70, quedando la negociación de los contratos en manos del Estado por medio de instituciones centrales como la CORFO en el marco de la expansión de una normativa neoliberal. Si bien en 2015 una Comisión Nacional del litio realizó de propuestas destinadas a incrementar la captación de renta y las reparaciones hacia las poblaciones afectadas, la ampliación del tiempo de los contratos y el avance de la frontera extractiva de litio hacia nuevos salares, perpetúan los rasgos de un perfil primario exportador, con armazón de políticas neoliberales y un Estado históricamente subsidiario. Incrementando extraordinariamente sus exportaciones en el último año, el gobierno de Boric acaba de presentar su Estrategia Nacional para el litio, con planificación y agregación de valor y con participación mayoritaria del Estado, pero lo cierto es que ésta se plantea con una composición accionaria público-privada, donde no se tocan los proyectos activos hasta su finalización en 2030 y 2043 (SQM y Albemarle respectivamente), expandiendo la actividad minera con control del Estado hacia otros salares. De manera que su real capacidad disruptiva con lo que se ha hecho hasta aquí, dependerá de la reglamentación futura sobre estos anuncios.

Bolivia es sin lugar a dudas, el país que intentó desmarcarse del horizonte colonial y dependiente en torno al litio. En el año 2009 se impulsó una política soberana que declaró al Estado dueño de los recursos evaporíticos en el salar de Uyuni, (el más grande de la región). Emanada desde organizaciones y movimientos de la región potosina y presentada al MAS al inicio de su gestión, la planificación consistió en tres etapas suponían lograr la elaboración de las baterías de litio bolivianas. Empero, persistentes dificultades con la técnica de extracción en condiciones climatológicas distintas a los salares de los países vecinos y diversos grados de concentración del litio en salmuera demoraron largamente los plazos y las ganancias previstas para el país y generaron no pocos conflictos con la región potosina que demanda, el aumento de regalías sobre los recursos localizados en sus territorios. Las presiones políticas fueron externas: desde la reticencia de las corporaciones con el know-how necesario a aceptar los términos soberanos de “llave en mano” para la elaboración de plantas, hasta la presión para que Bolivia flexibilizara las condiciones de negociación con el capital trasnacional. Luego de la interrupción total del proyecto bajo el gobierno de facto de Yanine Añez, la política del gobierno del actual Arce, incentiva la meta de exportación de litio aún a costa de la apertura al capital trasnacional. Para ello, ha firmado un convenio con un conglomerado de origen chino en la construcción de dos complejos industriales que utilizarían la técnica de extracción directa (ELD).

Lejos de estos intentos, Argentina expresa el triste ejemplo de la desregulación, la poca perspectiva y voluntad política, del “dejar hacer total”. Este país posee el marco normativo más favorable al capital trasnacional. La provincialización de los recursos sancionada en 1994, el Código de Minería que rige la actividad y la Ley de inversiones mineras de 1993, consolidan el saqueo del litio en el país sin ningún tipo de regulación específica. Las empresas y corporaciones extractivas deben aportar sólo un 3% del valor en boca de mina (el valor declarado por estas mismas firmas) a las provincias, e incluso algunas han bajado este margen. La lógica del capital presiona haciendo que las provincias compitan entre ellas por tornarse más “atractivas” para las inversiones que comportan los proyectos extractivos. Todo esto lleva a la flexibilización de los controles normativos no sólo en términos económicos, sino también a los impactos ambientales y los permisos para usos de agua.

En la actualidad, Argentina cuenta con sólo dos proyectos en etapa de extracción: El de la norteamericana Livent, que inició su explotación en los años 90 sobre el Salar de Hombre Muerto. Y el de Sales de Jujuy en la provincia homónima (ex Orocobre ahora Allkem de Australia), Toyota (Japón) y JEMSE (Jujuy), que inició su extracción desde el salar de Olaroz en el año 2015 y se encuentra en etapa de ampliación hacia duplicar prácticamente su capacidad. El tercero es Minera Exar (Jujuy) con un proyecto en fase de construcción en el salar Cauchari (con accionistas de la china Ganfeng Lithium, la canadiense Lithium Americas y una pequeña participación de JEMSE). Sin embargo, existen cerca de 50 proyectos en etapas previas en todo el país, y ya no sólo en la puna donde todos los salares se encuentran repartidos, sino en otras provincias y regiones, llegando incluso a la Patagonia. El país exporta hoy 40 mil toneladas de carbonato de litio, pero se pretende pasar a más de 300 mil toneladas, sin que exista ningún estudio ambiental integral y acumulativo acerca de qué significaría escalar esa cifra exorbitante.

La minería de litio es una minería de agua, que en las cantidades proyectadas, opera generando el riesgo de estrés hídrico, la posible salinización de napas dulces y/o la sequía de vegas u “ojos de agua” naturales que son las fuentes acuíferas para la vida en un ecosistema que se caracteriza por ser frágil. Las cifras de uso de agua para esta minería estimadas van desde 2 millones de litros de agua por tonelada de carbonato de litio hasta 5 millones en casos que varían de proyecto en proyecto (por las condiciones de cada salar, grado de concentración del mineral, y la técnica utilizada).

No hay futuro en el extractivismo del litio.

Las poblaciones y comunidades que habitan los salares y resisten el racismo histórico desde la época colonial, así como la conformación del Estado Nación, son las principales afectadas por la minería del litio. Se destruyen las actividades económicas productivas preexistentes, el trabajo ligado a la extracción de la sal, la agricultura y cría de animales, violentando los modos relacionales del cuidado con la naturaleza, los saberes y conocimientos ancestrales, las identidades y los cuerpos que resisten y re existen cotidianamente. El cuidado es uno de los ejes que articula la resistencia a la expansión incesante de la acumulación del capital. La defensa del territorio del agua-vida expresa una comprensión integral de las cuencas con sus salmueras, lagunas, vegas y bofedales. Estos humedales son reserva de conocimientos y saberes sobre la supervivencia de las especies y la vida humana en condiciones extremas, reguladores hídricos conformados por ciclos lentos y naturales, sumideros de carbono. Así, su defensa se articula en las luchas socioambientales que exigen la sanción de la #Ley de Humedales Ya! en Argentina.

Esto lo saben las comunidades kollas y atacameñas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que llevan más de diez años defendiendo sus territorios. “El agua vale más que el litio” dicen, “Nosotros no comemos baterías” afirman y en estas consignas de lucha expresan la crítica universal más radical contra los modos en que se está pensando una transición sólo para las potencias globales. Se trata de comunidades indígeno-campesinas que exigen el respeto a la autodeterminación territorial como lógica democrática de reconocimiento por ser quienes habitan estos territorios de manera ancestral. Rechazan las intervenciones empresariales de fragmentación organizativa o de “participacionismo débil,” y bregan por formas autodeterminación. Sostienen la defensa del agua y los salares como bienes comunes, y conciben el territorio integral como cuencas hidro-sociales. En sus luchas, exigen ser consultadas de acuerdo a la Consulta Previa Libre e Informada que rige el convenio 169 de la OIT y que se respeten todos los derechos indígenas constitucionales sistemáticamente vulnerados el país. Exigen la implementación de estudios de impacto ambiental sobre su territorio, y piden que se cumpla la normativa ambiental. Proponen lógicas de conocimiento basadas en la ecología de saberes, que reconozca, estudie y avale los saberes, experiencias y conocimientos locales.

Sus luchas se articulan con las de un conjunto de territorios afectados por la minería de litio en Antofagasta de la Sierra en Catamarca, así como en la región de Atacama y Copiapó en Chile, con comunidades Likanantay y collas, actores y asambleas socioambientales de estos territorios y movimientos que proponen la defensa de las cuencas de agua y de los salares y humedales altoandinos. Es en la articulación de sus propuestas, y con las que emanan de un conjunto de otros movimientos socioambientales, campesinos, sectores populares urbanos, feminismos, ecofeminismos y militancias juveniles, se encuentran las claves de los movimientos por una justicia que sea social y ambiental, o las alternativas hacia una transición socio ecológica justa y popular.

Referencias:

Agencia Internacional de Energía (2021). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions.

Argento Melisa, Ariel Slipak y Florencia Puente (2022). El litio y la acumulación por desfosilización en Argentina. En Svampa Maristella y Pablo Bertinat (Coords.) La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones. Siglo XXI. Buenos Aires, 2022.

GyBC (2019) Triángulo del litio. Un área de disputa estratégica entre potencias globales en nombre de la transición energética. Informe del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes. Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe, diciembre de 2019.

Fornillo, Bruno (Coord.) (2019). Litio en Sudamérica. Geopolítica, Energía y Territorios. Editorial El Colectivo, CLACSO. Buenos Aires.

OLCA, (2020), Institucionalidad del diálogo territorial. La privatización del diálogo. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Santiago de Chile

Página 12, 11/04/23. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos vuelve a la Argentina, con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/539165-la-jefa-del-comando-sur-de-estados-unidos-vuelve-a-la-argent?ampOptimize=1

U.S. Geological Survey (2021) “Mineral Commodity Summaries 2021” U.S. Department of the Interior. United States of America.